認知症の症状があっても「突然こんなに興奮することはなかった」と思うなら、それは『せん妄』の状態かもしれません。突然の興奮に慌ててしまいますが、話を聞くことで気持ちが落ち着いてきます。せん妄があるときの対応を見ていきましょう。

認知症のせん妄 突然の症状への【対応】

昨日の夜、おばあちゃんが突然大声で叫んだから、

部屋に行ってみたら「ネズミがいっぱいいる」って怒鳴ってるの。

こんなの初めてよ!ネズミなんかいないのに・・・

大変だったわねぇ。高齢者に、「せん妄」っていうのがあるらしいわ。

症状が突然あるって聞いたことあるけど・・認知症と関係あるのかしら?

高齢の方が突然、見えないものが見えたり妄想があって、夜に興奮するようなことがあるときは、『せん妄』という状態かもしれません。

意識の鮮明度が低下している状態で、混乱している可能性があります。

せん妄状態 症状があるときの対応

- 症状に動揺しない

- まずは話をよく聞く

- 見えないものが見えるときは、退治するジェスチャーをする

- 落ち着くまで付き添う

1.症状に動揺しない

今までになかった興奮した状態を見ると、介護者は慌ててしまいます。

ケガなどの緊急を要する状態でないかを確認し、まず介護者が落ち着くことが大切です。

- ケガをしていないか

- 嘔吐などないか

- 高熱を出していないか

緊急性があるときは、緊急の処置を行います。

緊急性があるかないかを、状況をみて判断しましょう。

2.まずは話をよく聞く

緊急性がないことがわかったら、まずは話をよく聞いてみましょう。

手を握ったり、背中をさすりながら話を聞くと徐々に落ち着いてきます。

手を挙げるような暴力的な行動があるときは、一旦その場を離れます。

ふらついて歩き出すときは、周囲にある危険なものを排除します。

話を聞くときは、「落ち着いて!」「動かないで!」など制止する言葉は避けます。

落ち着けないから混乱していますし、ここにいられないから動き出すので、制止すると興奮が増してしまいます。

ひたすら話を聞くことに専念します。

「○○だったの」「怖かったの」と言葉を反復すると、徐々に落ち着きます。

3.見えないものが見えて怖がるとき

見えないものが見える(幻視)で怖がっているときがあります。

虫や小動物(ネズミやヘビなど)がたくさん見える時は、スプレーをかけて追い払ってみます。

実際にはいないのですが、ジェスチャーをすることで落ち着くこともあります。

4.落ち着くまで付き添う

せん妄の状態は、意識が混濁している状態です。

私たちもお昼寝をし過ぎて夕方に目が覚めると、「今は朝なの?夕方なの?」と動揺することがありますが、その状態と似ています。

今の自分の状態を自分なりに納得できるまで時間がかかります。

不安や緊張している状態が落ち着くまで、傍で付き添ったり様子を見ましょう。

あれこれ言って鎮めようとしないで、

安心できるように話を聞いたり付き添ったりするのがいいのね!

認知症とせん妄の関係

認知症の症状がある方に、せん妄の状態が現れやすいと言われます。

また、認知症の発症と同時にせん妄の状態が現れる場合もあります。

ここで、せん妄の状態を知るポイントを見ていきましょう。

せん妄の状態だとわかるポイント

せん妄の状態は、急性に起こることや日内浮動性が特徴である。

意識障害に幻覚や妄想と運動不穏をともなったものがせん妄である。

参照:文部科学省 成人・老人看護より

認知症の症状に、幻覚や妄想・不穏などの症状がありますが、せん妄の状態は、それらの症状が急性に起きます。

介護する人たちにすると、突然の症状と言えます。

また、日内浮動性とは、一日のうちでも不定期でいつ症状が現れるかわからないということです。

多くは夜になると症状が現れ、夜間せん妄とも言われています。

認知症はゆっくりと発症しますが、せん妄は突然に発症するという違いがあります。

また、せん妄は適切な対応をすることで回復します。

昨夜は興奮してたみたいだけど、今日は寝てばかりいるの。

声をかけても返事もしないし・・

せん妄はその症状の現れ方で、3つのタイプに分かれます。

- 過活動型せん妄

- 低活動型せん妄

- 混合型せん妄

1.過活動型せん妄

不安や緊張があって、興奮や暴力や幻覚などの症状が現れます。

2.低活動型せん妄

うとうとする状態で食事摂取量が低下したり、声かけの反応が乏しい状態になります。

3.混合型せん妄

過活動型と低活動型の両方の症状が現れます。

夜間に過活動型の興奮状態で、日中にうとうとすることが多かったりします。

認知症のせん妄 【原因】は何?

でも、何でこんなことになったのかしら?

体調不良からせん妄になる

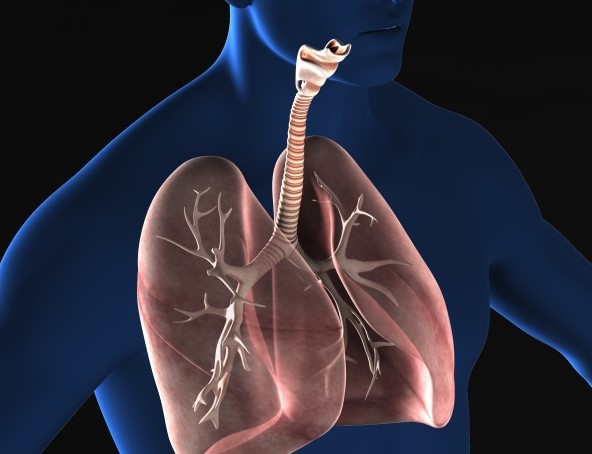

せん妄は意識障害です。

脳の血流が悪くなったり、脳の代謝が低下することで意識障害が起こります。

高齢者は意識障害を起こしやすく、原因としては

- 脳循環障害

- 感染症

- 心不全

- 肝疾患

- 糖尿病

- 脱水 などがあると言われています。

体調の不具合があるかもしれません。

一度、主治医に相談してみましょう。

そういえば、おばあちゃん最近、

微熱があったり痰や咳が出はじめていたわ。

環境の変化でせん妄になる

環境の変化も原因になります。

介護施設へ入所した方が、せん妄になることもあります。

認知症状があって施設に入所して、「自分がなぜここにいるのかわからない」といった不安や緊張があり、突然夜に大声を出したり、幻覚を見たりします。

環境の変化には

- 引っ越し

- 入院

- 介護施設の入所

- 家族環境・人間関係の変化 など

強いストレスを感じることが、せん妄の原因になることもあります。

薬の変更でせん妄になる

薬の変更があるときは、注意が必要です。

睡眠薬・抗不安薬・抗てんかん薬・解熱鎮痛消炎薬・降圧薬・利尿薬など

さまざまな薬でせん妄になる可能性があります。

新しく薬が処方されたときや薬に変更があるときは、せん妄が現れる可能性があることを知っておきましょう。

認知症のせん妄を【予防】する方法

せん妄を引き起こさないために、日常出来ることを見ていきましょう。

体調を管理する

認知症がある方は、自分で体調の管理をすることが難しくなります。

脱水やひどい便秘が引き金になることもあるので、様子を見ていきましょう。

こまめな水分補給を行います。

水分を摂りたがらない方がおおいので、100㎖ほどの飲みやすい量ですすめましょう。

ひどい便秘も誘引になるため、たかが便秘と考えずに食物繊維の多い食事や軽い運動を行っていきます。

高齢者は風邪を引いたり肺炎になっていても、高熱が出ない場合があります。

咳や痰が出ていないか、食欲はあるかなども注意してみていきます。

コミュニケーションをとる

生活環境に変化があるときには、不安やストレスを感じています。

コミュニケーションをとる機会を増やしましょう。

耳の掃除や爪切りを手伝いながら、なにげない話をするだけで落ち着くこともあります。

不安を訴えているときは、短い時間でも傍にいて話を聞くことが効果的です。

席を離れるときは「○○したいんだけど、行ってもいい?」など声をかけて離れましょう。

せん妄があるときに生活で気を付けること

生活のリズムを整える

日中で深く寝入っているときは、無理に起こしてもまた寝てしまいます。

ときどき声をかけて、状態がいい時に起きてもらいましょう。

日中に寝る時間が長くなると、昼夜が逆転してしまいますから、「ご飯だよ」「お茶を飲もう」などこまめに声をかけ、深く寝入る時間を少なくします。

生活環境を整える

意識がもうろうとしているので、ケガに注意します。

椅子に座ってうたた寝した状態で、椅子から落ちることもありえます。

肘掛けのある椅子を用意したり、ベッドから転落しないようサイドレールを用意しましょう。

また、歩くところにはコードの線がないようにして、カーペットやじゅうたんは端がめくれないように工夫しましょう。

まとめ

突然、興奮してせん妄かもしれないと思うときは

- 症状に動揺しない

- まずは話をよく聞く

- 見えないものが見えるときは、退治するジェスチャーをする

- 落ち着くまで付き添う

興奮が落ち着いたら、笑顔で対応してみてください。

実際にこの方法で、せん妄の状態の時に対応できています。

暴力的な行動があるときは、周囲に危険なものがないか確認して、少し離れた方が効果的です。

早期の対応が回復を早めますので、主治医に相談して体調の管理を行い、生活の環境を整えていきましょう。

おすすめ記事

認知症の『作話』で困った時の5つの対処方法