介護の仕事で悩まされる介助に、排便の介助があります。利用者さんによって排便のサイクルが違いますので、個人に合わせた便の習慣を知る必要があります。介護の仕事をしていると、利用者さんがスッキリと排便できると、介護士もうれしくなります。利用者さんも介護士もスッキリできる排泄方法を見ていきます。

介護士を悩ませる便

人の生活に『排泄』はなくてはならないものです。

しかし、介護をする人たちにとって、手間になるのも『排泄』です。

便失禁で悩む介護士たち

便失禁があると、洗浄やパッドの交換で衣類の交換が必要になったり、

利用者さんが、その排泄物を触ることがあると、介護士はその対応にも追われます。

日中であれば、人の手もあるので応援を求められますが、夜勤となるとそうはいきません。

陰部の洗浄などを嫌がる利用者さんですと、清潔にできないために表皮が赤くなり、それが進むと表面の皮がむけてしまう表皮剥離という状態になってしまいます。

難解!排便コントロール

介護施設では、利用者さんが便秘や下痢で苦しまないように、排泄表を活用します。

合わせて、食事量や水分量も活用しています。

食事や水分量を見て、水分が不足して便が硬くなっているのではないか?

排泄の間隔が長くなっていないか?など、を想定していきます。

無排便が2日目になると、下剤を利用するところが多いと思います。

下剤は医師から処方されますが、その調整は介護士たちに任せられます。

下剤には大きく2種類あり、便を柔らかくする薬の種類と腸の動きを良くして排便につなげる薬の種類があります。

薬の量の調整は、利用者さんによってみな違います。

下痢つづきで下剤を止めたるすると、次の日から便秘になる方もいますので、その方に合わせる必要があります。

食事も影響を与えます。

繊維質の多いものを嫌う方は便秘がちになりますし、天ぷらやコロッケなどの揚げ物で、すぐに下痢になる方もいます。

トイレでスッキリ便

排泄は、自分のいきむ力で体外に排泄するのが、一番自然な方法です。

ご自分のチカラで排便する方法

ご自分で排便するためには、トイレやポータブルトイレなどを使った座位での排便の姿勢が必要です。

口から入った食物を肛門から自然に出すためには、「トイレに座る」「屈む」という動作がとても効果的だからです。

寝たきりの状態でも薬を使わず、毎日スッキリ排泄されていた方の事例をご紹介します。

寝たきりの利用者の方

日に1回、必要なら2回とポータブルトイレに座っていただく方がいました。

座位は保てるため、ポータブルへの移乗を介助。

習慣になっているためかポータブルトイレに座ると、不思議なくらいスムーズに排泄があります。

ポイントは、前屈みになって「腹に力を入れること」が出来る姿勢をとることでした。

自然に姿勢が後ろになる方

利用者さんが便座に座ると、自然に後ろに傾いた姿勢になる方がいらっしゃいますよね。

そのような時は、背中にクッションを当て、前屈みになっていただく工夫が必要です。

この姿勢を維持できれば、排便に繋げることが出来ました。

認知症の利用者の方

便座に座っても何をするのか迷う方がいる場合は、腹に力を入れる仕草を見せて誘導することも、効果があります。

介護士が目をギュ~ッと閉じて、こぶしを握りその両手をプルプル震わせる仕草を見せることで、利用者さんに動作が伝わります。

「1・2・3」と声をかけると、この動作をしてくださって排便につなげている方もいました。

寝たきりだろうとも、排泄の仕組みは同じなのです。

ですから、トイレやポータブルトイレなどを使った、座位での排便の姿勢で自然な排便に繋げることができます。

入職してこの様子をはじめて見たとき「オムツの状態でもトイレに行くの?」と思たものです。

不思議な固定観念が自分の中にあるのことに気付きました。

試す価値があるマッサージ

自然な排便には、腹に力を入れる「いきむ」動作は必要ですが、それでも難しい方には腹部のマッサージを行いましょう。

寝た状態ですと、腸の形に合わせた『の』の字のマッサージが効果的です。

起床前にベッド上でマッサージをすると、日中に排便が促せます。

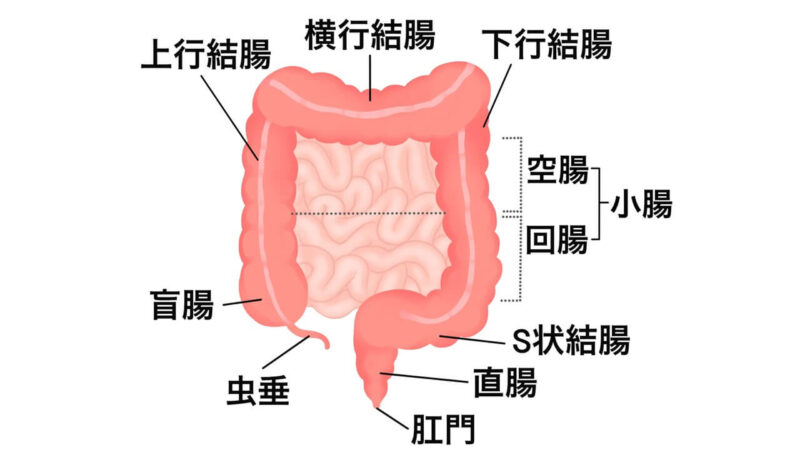

排便に関係する腸は、大腸のうち結腸と直腸です。

普通の生活では、知る必要のない腸の部位ですが、介護士は知っておいて損はありません。

『の』の字のマッサージをするときに、「ここが上行(じょうこう)結腸で、次は横行(おうこう)結腸ね。

そして下行(かこう)結腸で下に便が下りてきて、S状結腸や直(ちょく)腸で溜まっちゃうのね」と何度も思い返しながら、マッサージしていました。

そうすることで、ゆっくりとしたスピードでマッサージが行えますし、腸の部位を覚えることができたのです。

便の汚れ・便の形状

排便がスムーズに行えても、便の汚れはつきものです。

スタンダードな便の汚れ落としの方法と、介護記録に記載しやすい文言などご紹介します。

臭い・汚れの落とし方

トイレで大まかな汚れを落としたら、洗濯石鹸や食器洗剤などを使い水で洗います。

便にはいろんな成分が含まれていて、たんぱく質を落とすのが大変なのだということです。

おおまかな汚れを落としたら、ウタマロという固形洗剤を使って汚れを落とします。

100円程度の安価で、ドラックストアに行くと購入できます。

それでも落ちない場合は、色柄物に安心な酸素系漂白剤に漬け込んでから洗います。

この状態で、消臭も出来ているはずですが、仕上げに香り付きの柔軟剤を使うと良いです。

これで、便が付いた記憶は、利用者さんはもとより介護士にもなくなります。

「あ~いい匂い」と洗濯物を干すときは、ちょっと幸せの気分です。

『記録』ブリストル便形状スケール

介護士は、記録に便の形状や量を記入することになります。

適切に表現できるようになりましょう。

便の形状 ブリストル便形状スケール

便の形状に世界中で共通する尺度があることに驚きました。

このブリストル便形状スケールは、便を大きく3つに分け7種類に分類しています。

- 硬便(コロコロ便・硬い便)

- 正常便(やや硬い便・普通便・やや柔らかい便)

- 水様便(泥状便・水様便)

便の量 誰でもわかりやすく

量の表現に統一した物差しはないようです。

ですから、新人でもわかるような表現にしましょう。

卵大・握りこぶし大・手の平大・バナナ1本・茶碗1杯・丼ぶり1杯など表現はざまざまです。

私が新人のときに、量の記録の仕方が分からず、『魚肉ソーセージ1本』と書いて、爆笑されたことがありました。

今思い返すと、「おかしいよねぇ~」と思うのですが、当時は真剣でした。

バナナよりは細いし、キュウリのように硬くはないし・・・

「おお!そうだ、魚肉ソーセージだよね」と思ったのです。

今でも適切であったとは思うのですが、一般的には使われません。

標準の尺度はないので、職場の記録を参考にしていきましょう。

さいごに

介護をするうえで、便秘や下痢などの問題は重要です。

認知症がある方ですと、不穏な状態にもつながります。

安易に下剤を使うのではなく、薬を使わない方法を工夫していきましょう。

定期薬に下剤が含まれる場合は、それ以上の薬を使わないのがベストです。

利用者さんの腸内環境を整えて、快適な生活をおくっていただきたいですね。